105894-01

Deutsche Handschrift auf Bütten.

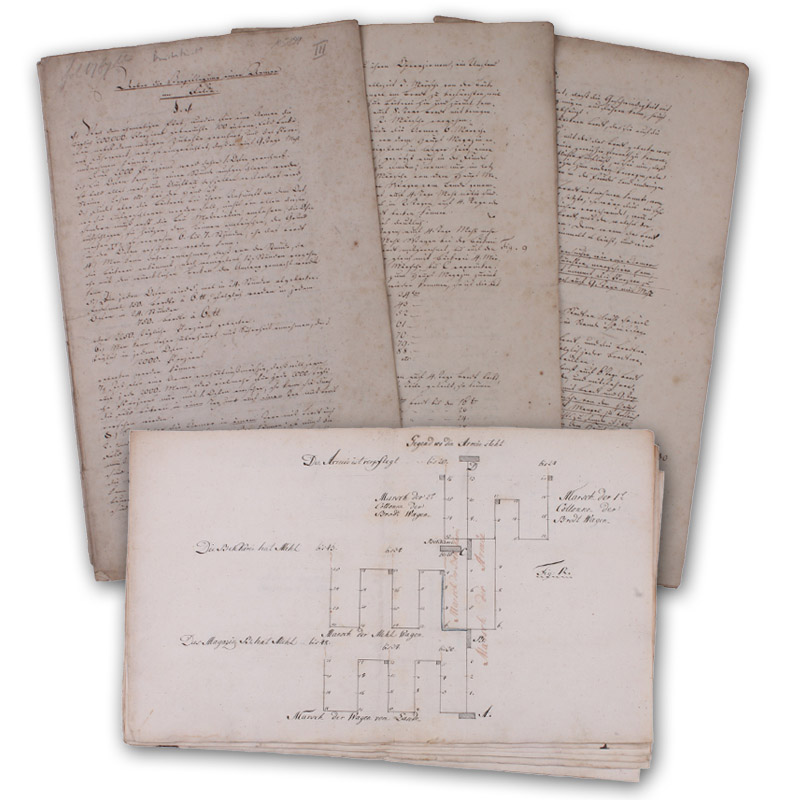

(Wohl Preußen/Berlin, Ca. 1790). - (34 x 21 bzw. 36 x 21,5 cm). 20 nn. Bll. (Text). Mit 11 Bll. mit 25 Schemazeichnungen in schwarzer Tinte. Ungebundene Bögen mit alter Fadenheftung (Text) bzw. lose Blätter (Zeichnungen).

Eines der größten logistischen Probleme in der Kriegsführung, die man im späten 18. Jahrhundert zu lösen versuchte, war die Versorgung einer vorrückenden Armee mit Lebensmitteln, insbesondere Brot, das eine Feldbäckerei herzustellen hatte. Die Versorgung der Soldaten war recht karg, nur beim Brot reichte sie einigermaßen aus. Die Beweglichkeit der Truppen hing daher entscheidend von der Brotversorgung ab. Insbesondere für einen Invasionskrieg war es von größter Bedeutung, dass auch die Verpflegungseinrichtungen, also der Mehltransport und die Bäckerei, entsprechend schnell vorzurücken imstande waren. Die übliche Magazin-Verpflegung erwies sich dafür als unzureichend, doch war diese noch zur Zeit des Siebenjährigen Krieges üblich: Alle Bewegungen der Armee waren hier von der Entfernung der eingerichteten Magazine abhängig, und es galt der Grundsatz, sich nicht weiter als 20 Meilen oder fünf Märsche von den Magazinen zu entfernen. Ausgreifende Operationen wurden dadurch schwierig, weil die Magazine entsprechend mitverlegt werden mussten. Die Methode der Feld- oder Magazinsverpflegung hemmte somit jede schnelle Initiative und machte die Heere schwerfällig und langsam. "Wie ein bleiernes Gewicht hing uns diese Einrichtung an den Füßen" schrieb der preußische Oberst Freiherr Christian von Massenbach in seinen 1809 erschienenen Memoiren und führte weiter aus, daß in den Jahren 1790-92 intensiv nach einer Lösung des Problems gesucht worden sei, doch nur einer habe eine solche zu Papier gebracht; doch dieser war damit weitgehend unbeachtet geblieben, der General Georg Friedrich von Tempelhoff (1737-1807). Massenbach schrieb darüber: "Nur der genialische Tempelhof (sic) hatte schon im Jahre 1790, wo ihm aufgetragen worden, seine Gedanken über die Verpflegung einer Armee im Felde zu Papier zu bringen zwar die Magazinal-Verpflegung vortrefflich entwikkelt; dabei aber auch ihre Schwerfälligkeit und die mit ihr verbundenen Zeitversäumnisse berechnet und auf die Hülfsquellen hingewiesen, welche eine Armee in dem Lande, das sie erobert, selbst finde. In Tempelhof's Ideen liegt das ganze Requisitions-System. Man hatte diese Ideen nicht beachtet, und Tempelhof, der glaubte, man wolle ihn nicht verstehen, gab sich weiter keine Mühe, die Leute aufzuklären" (Massenbach, Memoiren über meine Verhältnisse zum preußischen Staat, Bd. I, Amsterdam 1809, S. 68f.). Wir dürfen laut dieser Aussage davon ausgehen, dass Tempelhoffs Vorschläge auch nie in den Druck gelangt sind, in den weltweiten Katalogen lässt sich dementsprechend keine Ausgabe nachweisen. Allerdings befindet sich im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine weitere handschriftliche Abhandlung, die der unseren sehr ähnlich ist, bei fast übereinstimmendem Papierformat, unter demselben Titel und datiert auf das Jahr 1790 (Inventarnummer: RA 70/1566). Dieses Manuskript wird dem General von Tempelhoff als Schreiber oder Verfasser zugeordnet, sicher ist man sich darüber auch nicht. Leider war uns kein weiterer Vergleich beider Handschriften möglich, da von dem Berliner Exemplar kein Volldigitalisat vorliegt. Dennoch haben wir einigen Grund zu der Annahme, dass es sich bei unserer Handschrift, wenn nicht um einen eigenhändig abgefassten Text - was aber keineswegs auszuschließen ist - so doch zumindest um eine Abschrift handelt, die aus Tempelhoffs unmittelbarem Umkreis stammt und seine Ideen und Vorstellungen unverfälscht überliefert. Wir haben damit einen überaus bedeutenden Text zur preußischen Armeereform aus der Zeit nach Friedrich dem Großen vor uns, der in der Entstehungszeit kaum Beachtung gefunden hat und bis heute nur wenig von der ihm eigentlich gebührenden Bekanntheit erlangt hat. - Auf Büttenpapier mit großem Wasserzeichen eines gekrönten auffliegenden Doppeladlers und der Gegenmarke "JCLN", ein Papier, das im Berlin des mittleren bis späten 18. Jahrhunderts nachweisbar ist. Die Zeichnungen auf einem anderen, feineren Büttenpapier mit dem Wasserzeichen eines thronenden Bischofs, darunter die Buchstaben GFM und die Gegenmarke "RETHENBACH | BEY S. WOLFGANG", wie das erste Papier auch in Berliner Musikhandschriften nachweisbar, unsere Variante verzeichnet im Wasserzeichen-Informationssystem unter der Referenznummer DE0945-Türk4293_10, die zugehörige Handschrift wird Berlin 1789 datiert. - Die "Figuren" 1-11 mit Schemazeichnungen sind leider nicht vorhanden; die auf 11 separaten Blättern beiliegenden 25 Zeichnungen zeigen die Situation "Die Armee ist verpflegt", also den Idealzustand, bei der die Proviantwagen und die Bäckerei in jeweils genau festgelegtem Abstand von Tagesmärschen der Armee folgen, je nach den verschiedenen Konstellationen und Formen der Kriegsführung. - Etwas fleckig und Text papierbedingt leicht gebräunt.

Deutsche Handschrift auf Bütten.

(Wohl Preußen/Berlin, Ca. 1790). - (34 x 21 bzw. 36 x 21,5 cm). 20 nn. Bll. (Text). Mit 11 Bll. mit 25 Schemazeichnungen in schwarzer Tinte. Ungebundene Bögen mit alter Fadenheftung (Text) bzw. lose Blätter (Zeichnungen).

Eines der größten logistischen Probleme in der Kriegsführung, die man im späten 18. Jahrhundert zu lösen versuchte, war die Versorgung einer vorrückenden Armee mit Lebensmitteln, insbesondere Brot, das eine Feldbäckerei herzustellen hatte. Die Versorgung der Soldaten war recht karg, nur beim Brot reichte sie einigermaßen aus. Die Beweglichkeit der Truppen hing daher entscheidend von der Brotversorgung ab. Insbesondere für einen Invasionskrieg war es von größter Bedeutung, dass auch die Verpflegungseinrichtungen, also der Mehltransport und die Bäckerei, entsprechend schnell vorzurücken imstande waren. Die übliche Magazin-Verpflegung erwies sich dafür als unzureichend, doch war diese noch zur Zeit des Siebenjährigen Krieges üblich: Alle Bewegungen der Armee waren hier von der Entfernung der eingerichteten Magazine abhängig, und es galt der Grundsatz, sich nicht weiter als 20 Meilen oder fünf Märsche von den Magazinen zu entfernen. Ausgreifende Operationen wurden dadurch schwierig, weil die Magazine entsprechend mitverlegt werden mussten. Die Methode der Feld- oder Magazinsverpflegung hemmte somit jede schnelle Initiative und machte die Heere schwerfällig und langsam. "Wie ein bleiernes Gewicht hing uns diese Einrichtung an den Füßen" schrieb der preußische Oberst Freiherr Christian von Massenbach in seinen 1809 erschienenen Memoiren und führte weiter aus, daß in den Jahren 1790-92 intensiv nach einer Lösung des Problems gesucht worden sei, doch nur einer habe eine solche zu Papier gebracht; doch dieser war damit weitgehend unbeachtet geblieben, der General Georg Friedrich von Tempelhoff (1737-1807). Massenbach schrieb darüber: "Nur der genialische Tempelhof (sic) hatte schon im Jahre 1790, wo ihm aufgetragen worden, seine Gedanken über die Verpflegung einer Armee im Felde zu Papier zu bringen zwar die Magazinal-Verpflegung vortrefflich entwikkelt; dabei aber auch ihre Schwerfälligkeit und die mit ihr verbundenen Zeitversäumnisse berechnet und auf die Hülfsquellen hingewiesen, welche eine Armee in dem Lande, das sie erobert, selbst finde. In Tempelhof's Ideen liegt das ganze Requisitions-System. Man hatte diese Ideen nicht beachtet, und Tempelhof, der glaubte, man wolle ihn nicht verstehen, gab sich weiter keine Mühe, die Leute aufzuklären" (Massenbach, Memoiren über meine Verhältnisse zum preußischen Staat, Bd. I, Amsterdam 1809, S. 68f.). Wir dürfen laut dieser Aussage davon ausgehen, dass Tempelhoffs Vorschläge auch nie in den Druck gelangt sind, in den weltweiten Katalogen lässt sich dementsprechend keine Ausgabe nachweisen. Allerdings befindet sich im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine weitere handschriftliche Abhandlung, die der unseren sehr ähnlich ist, bei fast übereinstimmendem Papierformat, unter demselben Titel und datiert auf das Jahr 1790 (Inventarnummer: RA 70/1566). Dieses Manuskript wird dem General von Tempelhoff als Schreiber oder Verfasser zugeordnet, sicher ist man sich darüber auch nicht. Leider war uns kein weiterer Vergleich beider Handschriften möglich, da von dem Berliner Exemplar kein Volldigitalisat vorliegt. Dennoch haben wir einigen Grund zu der Annahme, dass es sich bei unserer Handschrift, wenn nicht um einen eigenhändig abgefassten Text - was aber keineswegs auszuschließen ist - so doch zumindest um eine Abschrift handelt, die aus Tempelhoffs unmittelbarem Umkreis stammt und seine Ideen und Vorstellungen unverfälscht überliefert. Wir haben damit einen überaus bedeutenden Text zur preußischen Armeereform aus der Zeit nach Friedrich dem Großen vor uns, der in der Entstehungszeit kaum Beachtung gefunden hat und bis heute nur wenig von der ihm eigentlich gebührenden Bekanntheit erlangt hat. - Auf Büttenpapier mit großem Wasserzeichen eines gekrönten auffliegenden Doppeladlers und der Gegenmarke "JCLN", ein Papier, das im Berlin des mittleren bis späten 18. Jahrhunderts nachweisbar ist. Die Zeichnungen auf einem anderen, feineren Büttenpapier mit dem Wasserzeichen eines thronenden Bischofs, darunter die Buchstaben GFM und die Gegenmarke "RETHENBACH | BEY S. WOLFGANG", wie das erste Papier auch in Berliner Musikhandschriften nachweisbar, unsere Variante verzeichnet im Wasserzeichen-Informationssystem unter der Referenznummer DE0945-Türk4293_10, die zugehörige Handschrift wird Berlin 1789 datiert. - Die "Figuren" 1-11 mit Schemazeichnungen sind leider nicht vorhanden; die auf 11 separaten Blättern beiliegenden 25 Zeichnungen zeigen die Situation "Die Armee ist verpflegt", also den Idealzustand, bei der die Proviantwagen und die Bäckerei in jeweils genau festgelegtem Abstand von Tagesmärschen der Armee folgen, je nach den verschiedenen Konstellationen und Formen der Kriegsführung. - Etwas fleckig und Text papierbedingt leicht gebräunt.

1.300 €